一般向けのページへようこそ!

ここは、妊娠出産・子育てに関する助産の知見を一般の方々に向けて情報発信するページです

妊娠中のマイナートラブル

妊娠中、腰痛や肩こり、疲れやすさなど感じませんか?妊娠中の病気とまでは言えない不調・不快感をマイナートラブルと呼びます。多くの女性が妊娠中にマイナートラブルに困ったり気になったりしていらっしゃるのではないかと思います。

今回は、長年、マイナートラブルの研究に携わってこられた新川治子先生(元 安田女子大学教授)に解説していただきました(新川先生は、『妊娠末期から産後1年までの妊娠によるマイナートラブルの変化』と題した研究成果が評価され、2022年度日本助産学会賞学術賞を授与されました)

もっと知りたい「妊娠中のマイナートラブル」

「妊娠中に起こるマイナートラブル」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか。妊娠をすると体調に様々な変化が起こり、不快な症状が出ることは、妊娠を経験したことのない人にも良く知られていることです。そして、それらが「マイナートラブル」と呼ばれていることも多くの方がご存じです。しかし、どんな症状があるかと聞かれると、答えに窮する方が多いのではないでしょうか。

妊娠中には貧血になったり、食事がとれず体重が減ってしまったりする方などいますが、「マイナートラブル」とされるのは、おなかの赤ちゃんや妊婦さんに医学的な影響を及ぼさない不快な症状です。インターネットや専門書を見ると、様々な症状が「マイナートラブル」 として取り上げられています。皆さんがよくご存じの「つわり」と呼ばれるものも、ドラマ で見るようなトイレに駆け込む「つわり」から、俗にいう「食べづわり」まで、吐き気や胸 やけがある人、においが気になる人から食欲が止まらない人まで様々です。数えてみたところ、妊娠経験者の体験談なども含めるとその数は実に 1181)に達していました。

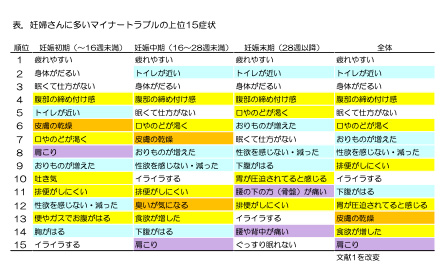

特徴を下にまとめてみました。

特徴その1

妊婦さんの誰もが多かれ少なかれ経験している不快な症状1) 。それが「妊娠中のマイナートラブル」

妊娠中にマイナートラブルが起こる原因は、妊娠によるホルモンバランスの変化だけで はなく、おなかの中の赤ちゃんの成長に伴って妊婦さんのお腹が大きくなることで、体型や体重が変化したり、胃腸や肺が圧迫されたり、姿勢(体勢)が変化することに伴って足腰へ の負担が増えるなどなど。身体に起こる変化だけでなく、嬉しいこと、困ることなど妊娠したことによって起こる様々な精神的な変化も影響していると考えられています。そのため、 どんな人にも起こることでもあり、「仕方がない」ではなく、皆で知恵を出し合い少しでも楽に過ごせるような工夫が必要です。

特徴その2

トップ3は「疲れやすい」、「身体がだるい」、「トイレが近い」1)

妊婦さんの 50%以上が不快に感じているものだけでも45 症状もあります。その中でも、 このトップ 3 は妊婦さんの90%以上が不快に感じています。2007 年から2008 年にかけて行った調査では、マイナートラブルが時代とともに変化してきていることが分かりました。 かつては、妊娠線や静脈瘤、痔(脱肛)なども妊娠中のマイナートラブルとしてよく聞かれ ましたが、この調査ではいずれも10 から30%程度でした。居住環境、家事を含む日常生活動作、食生活や就業状況など、妊婦さんの生活が変化してきていることとの関係が推測され ます。

特徴その3

初産婦さんでは、働いているほうがマイナートラブルは少ない!1)

働く女性が妊娠中に仕事を続けるうえで悩んだり、困ったりした症状を聞いてみたところ、「つわり」が第 1 位、2 位「下腹部の張り」、3 位「疲労感」でした2) 。妊娠中に起こるマイナートラブルは、妊娠に伴うホルモンの変化や体型や体重の変化、精神的な影響を受けて現れます。そのため、妊娠が進むにつれて不快に感じる症状も変わりますし、その強さや辛さに は個人差があります。「今、こんな症状で困っている」と周囲に声をかけることができると よいのですが。一緒に働く仲間、家族は「今、どんなこと(症状)で困っている?」と声をかけられるとよいですよね。特に、妊娠が不安定な時期には、妊娠を周囲に伝えられずにいる妊婦さんも多いようです。日ごろから声を掛け合える、そんな関係を作っていきたいもの です。

一方、働いていない妊婦さんでも、ヨガグループやマタニティスイミングに参加していた人たちでは、マイナートラブルが少なかったとの報告もあります。体を動かしたり、何かのグループに参加したりと、家に籠ってしまわないことが秘訣の 1 つと考えられています。

特徴その4

妊娠中のマイナートラブルの「ほとんど」は、出産を終え退院する頃を境にどんどんとなくなる、または軽くなる 3)

妊娠中にたくさんの種類のマイナートラブルを抱えていた人では、産後も多くのマイナ ートラブルを抱える傾向があります。しかし、ほとんどの症状は産後消えていきます。残ってしまうのは「疲れやすさ」、「肩こり」、「性欲がなくなる・減る」、「皮膚の乾燥」です。出産後は身体が妊娠前の状態に戻っていくのと同時に、今までの生活にプラスして、授乳を含めとするたくさんの育児が始まるためと考えられます。2023年度の女性の育休取得率は約80%、男性は 20%に迫る勢いです4) 。復職される方もそうでない方も、まずは 1 年間、このような症状はあるだろうなという予測の基に、産後の生活を計画してみてください。また、 妊娠中にマイナートラブルを1つでも解消しておくことが産後の快適さにも役立つこともお忘れなく。

最後に

我が国の妊婦さんを取り巻く社会的な問題として、少子化により周囲に妊婦さんがいないこと、働く妊婦さんが多いこと、マタニティハラスメントや核家族によってサポートが不足していることなどがあります。そのため、妊婦さん同士や医療従事者との間で「マイナー トラブル」だけでなく、妊娠中の「心地良い体験」、「嬉しい体験」も共有することが難しい 状況です。妊娠中を快適に過ごし、心地よい体験を共有することが、育児への取り組みをスムースにし、適切に自分を評価できる、こころの健康につながります。妊娠の前半期にある妊婦さん、特に高齢初産婦さん、ハイリスク妊婦さんでは「周囲からの祝福」や「新たな役割を獲得した(する)こと」、「妊娠したこと」に大きな喜びを感じているそうです 5)。皆さんはいかがでしょうか。

妊娠中の方、これから妊娠される方は、妊娠によって様々な不快な症状「マイナートラブル」を体験されると思います。まずはお一人お一人の体調に合わせた、オーダーメイドの対処法を一緒に見つけていきましょう。限られた妊娠期間をどうぞ楽しんでください。そして、 出産後も健康で楽しい時間をお過ごしください。そのお手伝いが出来たらと思っています。

私たち助産師をはじめとする医療者は、妊婦さんお一人お一人に日々の生活や体調管理 を大切にしてもらうこと、神秘性を残しつつも不必要な不安から解放すること、先が見えな い妊婦さんには小さな目標を一つずつ越えるようなアドバイスをすること、ご家族や周囲 も巻き込んだ支援を心がけることが大切だと考えています 6)。

出典

1)新川治子,島田三恵子,早瀬麻子,他(2009).現代の妊婦のマイナートラブルの種類,発症率及び発症頻度に関する実態調査. 日本助産学会誌 23(1),48-58.

2)加倉井さおり,新川治子,河合優香理(2019).WOMAN ウェルネスプロジェクト「働く母1000 人 実態調査 」 報告書 . https://happy-woman.jp/surveyof-1000workingmothers/

3)新川治子(2021).妊娠末期から産後 1 年までの妊娠によるマイナートラブルの変化. 日本助産学会誌 35(1),36-47.

4)厚生労働省(2023).令和 4 年度雇用均等基本調査,事業所調査結果概要.https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r04.html

5)新川治子(2015).妊娠前半期の妊婦の嬉しかった体験、困った体験、母親としての自

覚の検討.日本看護科学学会,広島.

6)Shinkawa H. (2017). The happiness of pregnant women in this era where giving birth is difficult – Japan. ICM (International confederation of Midwives) triennial congress, in Toronto.

妊娠出産される女性とご家族のための助産ガイドライン

助産学会では、女性と子どもに役立つ助産の知見と してエビデンスに基づく助産ガイドライン-妊娠期・分娩期・産褥期2020」を一般の方にわかりやすくまとめた冊子を作成しました。ご活用ください!

してエビデンスに基づく助産ガイドライン-妊娠期・分娩期・産褥期2020」を一般の方にわかりやすくまとめた冊子を作成しました。ご活用ください!

全体はこちらから

Q1. 妊娠前・妊娠中は葉酸の摂取した方がよいですか?

Q2. 妊娠中はビタミンA・B1・B2・B6・B12・C・D・Eのサプリメントを摂取した方がよいですか?

Q3. 妊娠中は貧血にならないように鉄分のサプリメントを摂取した方がよいですか?

Q5. カフェインの摂取は控えるべきですか?

Q11. 妊娠中のDVを発見するために,医療機関では女性に対してどのような対応が勧められていますか?

Q16. 助産所や,院内助産,助産師外来における,助産師による継続ケアは勧められますか?

Q17. 妊娠中や産後にメンタルヘルスの問題を抱える可能性が高いか,医療者はどのように評価することが勧められていますか?

Q18. 出産時に会陰に傷ができないようにするためにできることはありますか?

Q28. 鍼療法や指圧で,産痛は緩和しますか?

Q37. 分娩第2期(子宮口が全開してから赤ちゃんが生まれるまで)には,どのような姿勢でいたら良いですか?

Q48. 赤ちゃんが生まれてすぐに行う早期母子接触には,どのような効果がありますか?

Q51. 乳幼児突然死症候群の予防方法として,赤ちゃんを眠らせる環境について教えてください

Q52. 医療施設では,死産となってしまった場合に,女性や家族に対して,どのような支援を行うことが勧められていますか?

産後女性の骨盤臓器脱(POP)症状と予防に向けた生活習慣の工夫

出産は女性のからだに大きな変化をもたらし、とくに骨盤底の筋肉には負担がかかります。その影響で「骨盤臓器脱(POP)」という症状があらわれることもありますが、日常生活の工夫や便秘予防などで予防が可能です。

今回は、産後の女性の骨盤臓器脱(POP)症状と関連する生活要因に関する研究に携わってこられた村山陵子先生(藤田医科大学保健衛生学部教授)に解説いただきました(村山先生は、『Symptoms of pelvic organ prolapse and related factors during five years after vaginal delivery: A cross-sectional study』と題した研究成果が評価され、2024年度日本助産学会学術賞を授与されました。)

骨盤底のダメージと生活習慣との関連

藤田医科大学 保健衛生学部 看護学科/社会実装看護創成研究センター 教授

村山陵子

1.心配していませんか?

これから子どもを産みたい、と考えている女性の皆さま。この少子化の時代、ぜひとも人口減少に歯止めをかけるべく、新しい命を産み出していただきたいものです。ただ、妊娠して、出産するということは決して容易なことではありません。なかでも妊娠、出産に伴う身体の変化は劇的なもので、どんな経験をするのか、漠然と心配している方も多いと思います。

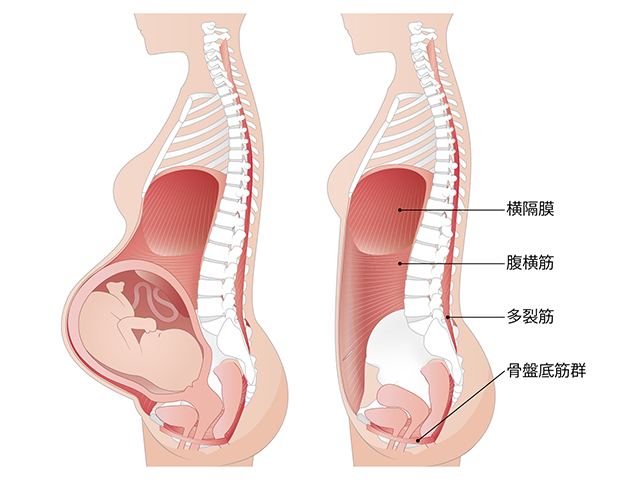

ほんの洋ナシ程度の大きさの子宮のなかで、10か月もすると3kgにまで胎児が育ち、お腹に抱えることになります。重さを支えるために足が疲れやすい、腰痛などを経験するでしょう。しかも2足歩行の人間は重力の影響も受け、お腹の中の臓器を支える骨盤底の筋肉にはどうしても負荷がかかり、緩んだり傷ついたりします。すると、尿もれを経験したりします(図1)。

そんな経験をするなら、もう産みたくない!なんて思わないでください。それらの変化は「不可逆的」なものではありません。つまり出産を終え、「負荷」がなくなれば、回復する可能性は十分にあるということです。ただし「回復を妨げる」ことを避けなければ、出産後にますます緩んでしまう可能性もあるのです。

2.骨盤臓器脱(POP)のリスクファクターを探る

骨盤底の筋肉がダメージを受けると、骨盤内の臓器を定位置に保持できなくなります。それが「骨盤臓器脱(POP)」と言われる状態です。リスクファクターとして最も多いのが妊娠・出産であることはお分かりいただけると思います。しかし、POPの原因は胎児による骨盤底や産道への負荷だけでなく、腹腔内圧の上昇による骨盤内臓器の下降もあるのです1)。腹腔内圧はどんなことで上昇するでしょうか。実は重いものを持ち上げる時に息を止めて踏ん張ることや、咳の発作、排便の時にいきむことなどでも上昇します。

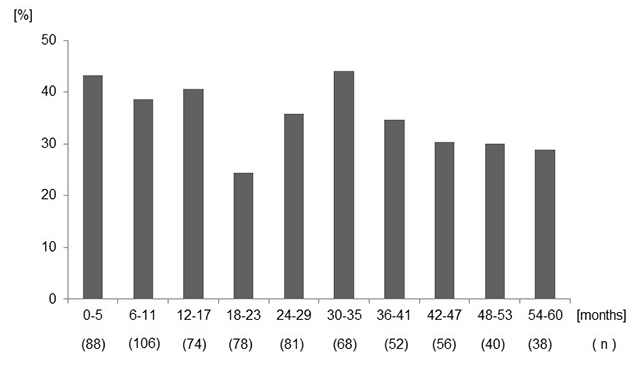

そこで、POPの特異的症状の有病率と腹腔内圧を上昇させる習慣などのリスクファクターとの関係がわかれば、産後の女性のPOP発症を予防できる可能性があると考えて調査しました。産後5年間のPOPの自覚症状の有病率を産褥期ごとに明らかにすること、さらに自覚症状のリスクファクターを明らかにすることを目的としました。都内大学病院一施設で、経腟分娩で出産した女性3776名に質問票を郵送し、1056名(28.0%)から回答を得ました。POPに関する有効回答数は681名でした。その結果、産後5年間にPOPの自覚症状があった女性は36%、産後半年以内にあった女性は43%だったのです(図2)。自覚症状しか尋ねていませんので、実際に臓器の脱出を起こしているかは不明です。ただし、症状を自覚している女性が、産後早期からこれほどいることは意外でした。そのPOP症状を有するリスクファクターは、失禁の経験があること、硬便であること、妊娠前に排便時に力む習慣があったこと、産後に硬便であることが示されました。

3.骨盤底の筋の回復を妨げないために

我々の研究結果より、妊娠前の生活習慣と産後の排泄状態が産後のPOP症状に関連していました。骨盤底の筋の回復を妨げない、さらにPOPの発症・悪化を予防するためにも、便秘予防などの排泄ケア、骨盤底に負担をかけない日常の生活行動を心がける必要性がわかりました。

妊娠・出産によって身体は必ず変化します。その最たるものが骨盤底の筋へのダメージであることは避けられません。ただ、日常の生活習慣に留意しておくことでPOP症状の重症化、さらには発症を予防できる可能性もあることを知っていれば、セルフケアの方法がわかり、漠然とした不安の軽減も期待できるのではないでしょうか。

1)Gillor, M., Saens, P., & Dietz, H.P. (2021). Demographic risk factors for pelvic organ prolapse: Do smoking, asthma, heavy lifting or family history matter? European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 261, 25-28.

図1 妊娠に伴う腹腔内の変化

(右:非妊時,左:子宮増大時)

図2 産後6か月ごとのPOP尺度

(Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory 6)

1点以上の有症率の推移